倦怠

この話は雷禅が死ぬ頃、魔界が久々の大規模な変動を見せる直前の話。

直属が会いにやってくる間の裏にある躯の寝台は固くて狭い。僧者の寝床のようだ。

躯は周期的な不眠に悩まされていて困っているが、ただ体を水平にするだけでも体力の消耗が違う。

雷禅が死ぬのはあと少し。

北東に噂された忌み子飛影に送った言霊は本心だったろうか。からだをよこたえて、躯は眠りを待つ。

この氷泪石の本来の持ち主。

それにつけても待ちくたびれすぎというものだ。

自分の体が化石となったような感じがする。呪符を解いて休んでいる今も、何か内部からこわばっていく。琥珀のなかにとどまっている虫になった気分だ。寝床の蒸したような空気にたまりかね、といって起きあがる気力もなく、躯は目を瞑ったまま寝返りをうった。

ほんとうに、秩序なんかいらなかったのだ。躯は投げやりに思う。

俺も雷禅も。

黄泉、あの小僧がしょうもない、秩序と戦略をかかげて参入してきたのが諸悪の根元だ。

しかしながらなるほど、俺たちに食人問題を突きつけてやってきたのは頭のよい野郎だったと思う。

食う喰わないという人間を乞う欲望にかんしては、俺と雷禅はお互いを無視できない対立項なのだったから。

この軍も自然発生的なもので、ここまでにらみ合いが長引くとは思わなかった。黄泉の野郎に魔界に秩序うんぬんのさばられるのがうっとうしいだけで防戦してたら、このざまだ。大きくなりすぎて、もてあます、とは思わない、思わないようにしてるが、おもしろくない。

責任を放棄するわけではないが、いつから抱える規模がこんなにでかくなってしまったのか。躯は時折倦怠に煙にまかれる。しかしありがたいことに、そんなときはようやっと睡魔が訪れてくれる。当時明らかに躯は倦怠していた。

「躯様」

眠りに墜ちかけた躯の耳に、間仕切りの重い布を横に揺らす音がして、奇淋が入ってきた。甲冑を脱いでいるところからしてさしせまった用件ではないことがわかる。

「お出でにならないようなので、通らせていただきました。」

目を開けて奇淋を見上げ、ゆっくりとからだを起こしてあぐらをかく。地味ながら端正な顔立ちをして、全身よく引き締まっている。もう長く筆頭を務めているが、慢心をみせないのが魔道本家奇淋である。

この部下が自分への欲情を我慢しているのを知っている。筆頭になった部下たちはたいていそうだった。しかしこいつはしぶとく自分を押さえることに成功している。比較的長いつきあいになるが、見所のある奴だと思っている。

緩慢な動作で股関節を伸ばしながら、躯は奇淋のたたずまいから彼の妖力の浮動を品定めする。

こいつは優秀な筆頭になったが、これからの戦況にさいして決定打にかける。

こいつの戦闘力の最盛期は過ぎた。他の戦士の戦力も際だったのがいない。このことは、黄泉はすでに把握していることだろう。

飛び道具として新しい戦士が必要だ。これから伸びる戦力が要る。だから忌み子、早く来るんだ。しどけないといってもよいしぐさとは裏腹に、躯は強い思念で忌み子飛影に呼び掛ける。

右の間接に重心をかたむけたために、躯のなめらかな方の乳房が重みをもって流れる。奇淋は眼を背けることもせず、躯の鎖骨から乳房へ流れる曲線を見ていた。躯はそれに構わず尋ねる。

「新入りは全滅か」

「はい。」

「飛影はまだ来ないか」

「あの子どもが昨晩やってきた報告に参りました」

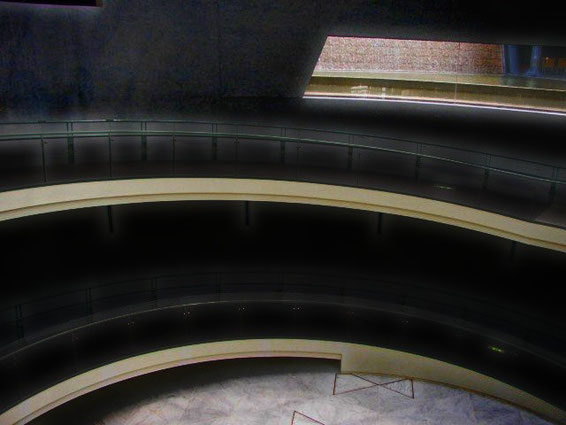

「・・・下のコロキアムにA級100匹くらいと一緒に放り込め。可能であれば黒龍波を使わず剣術だけで応戦するような拘束をつけておけ。

生き延びていられるか2日観察しよう」

「最初からかなり大きく試される。」

「飛影がその程度でだめならそれまでだ。他にめぼしいのがいるか、もっと念入りに探さないとな。・・・用は済んだな?行け」

奇淋は頭を垂れ、退出した。

忌み子がこのテリトリーに来た今なら大丈夫だ。躯は胃袋から氷泪石を取り出した。自分の体液で濡れた石を衣服で拭って眺める。柔らかな乳白色に潤いが増している。甘いだけでない優しさが波動になって躯の腹のあたりを包む。

甘いだけの慰め石なら躯はたくさんみてきたが、こんなに複雑な優しさで哀感を呼び覚ます石はない。氷女の情がかもすこの石の波動が鉱物好きの躯の目にとまったのはいつだったろう。程なくして忌み子の噂を聞く。きっと忌み子が探しているのは、この石だ。躯は確信している。

氷泪石の波動に全身をゆだねた躯は今度こそ誰にもじゃまされずにやっとまどろんだ。化石になったような倦怠は遠ざかり、柔らかな皮膚を持つ幼女の意識に戻っていった。

昨夜、頭領が待ちかねていた北東層からの忌み子が訪れた。軍が差し向けた二匹の妖怪とともに。知らせを受けた奇淋が百足を降り、出迎えた。

漆黒のマントをまとった不気味な少年をみたとき「こんな子どもが」という嘲りの気分とともに不吉な予感を持った。今から、時が動く。

「躯に呼ばれてここまで来たが。そいつはどこにいる。」名乗りもせず、邪眼の少年が口を開く。

奇淋はみずからの実力に不釣り合いなほどの敵意をこの少年に感じた。彼も自分の名を名乗らずに感情を抑えて応じる。

「明日お目にかかることもあるだろう。今夜はもう遅い。・・・部屋へ連れていけ」

忌み子を連れてきた下級の部下に指示を出す。不遜な表情のまま、案内役に先導され飛影は百足に乗り込む。

こいつが生きて百足を往来できるか、屍となって百足の養分となるか、見物だ。

三竦み時代と称され、長く緊迫した時間が続いているが、自分がこの緊張関係の中でそれなりの立場を勝ちえ、知らず充足していたことに気づく。頭領躯の筆頭であることに。びゅうと北風が吹き付け、めずらしく奇淋の肌がそそけだつ。気づかない慢心にうろたえる。躯様に悟られてはならぬ。

忌み子探しの指令が出てから、新入りに筆頭の位置を取られる可能性を考えなかったわけではない。とはいえあの程度の子どもに、過剰ともいえる敵意だ。

奇淋は暗い空を仰いだ。やはり不思議と胸騒ぎがする。あの紅い目を確認したとき。目だ。目が、いつかの躯様に似ているのだ。そして、躯様がほかのどの新参より忍耐強く待っていたのがあの忌み子だった。その事実に奇淋は昏い嫉妬を覚えた。

Revival/Survival

Revival/Survival